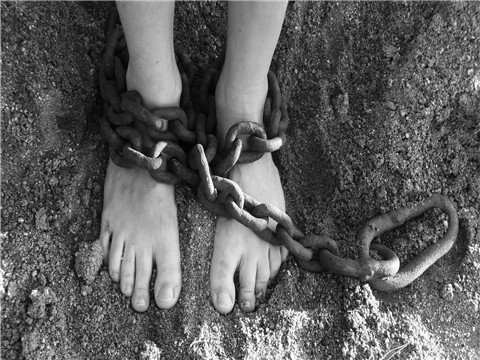

庭審中被告反映刑訊逼供問題非常嚴重,22名被告中多數(shù)都提出控訴,并對逼供情節(jié)作出具體描述。預審筆錄中各被告的口供驚人地相似,連不在現(xiàn)場的同案被告的“作案”過程都出現(xiàn)在預審筆錄中,庭審中翻供后的陳述又是驚人地相似,并且,在嚴密的關(guān)押措施中各被告并不具備串供的條件,連律師也無法與被告單獨會見。

刑訊逼供罪是指司法工作人員對犯罪嫌疑人、被告人使用肉刑或變相肉刑的方法逼取口供的行為。刑訊逼供不僅容易造成冤案,也妨害了司法工作的正常進行,破壞了國家司法機關(guān)的威信。但長期以來,由于刑訊逼供取證的困難,造成此類案件舉報的多,成案的少,能“訴得出、判得了”的更少。基于此,筆者認為在刑訊逼供的舉證責任上,應適用“舉證責任倒置”的原則。

所謂刑訊逼供的“舉證責任倒置”是指在指控刑訊逼供的案件中,被害人一方提供一定的證據(jù)證明司法工作人員有刑訊逼供的行為,但因時過境遷等自然原因,案件事實無法查清、證據(jù)不足時,審訊人員則必須證明其沒有刑訊逼供行為,反之則應推定其有刑訊逼供的行為。當然,這種“舉證責任倒置”不同于行政訴訟法中的舉證責任倒置,它是有前提的,其前提條件是:指控要有一定的證據(jù),如被害人的陳述、傷情鑒定和其他能夠證明有刑訊逼供行為發(fā)生的證據(jù)。其理論依據(jù)有以下幾點:

我國刑法有適用“舉證責任倒置”的先例。我國刑法第八章貪污賄賂罪中的第三百九十五條規(guī)定的巨額財產(chǎn)來源不明罪適用的就是“舉證責任倒置”的原則。對刑訊逼供罪適用“舉證責任倒置”是由刑訊逼供行為的特殊性所決定的。舉報司法工作人員刑訊逼供的人大多數(shù)是犯罪嫌疑人,犯罪嫌疑人在被司法工作人員刑訊逼供時,往往是在一些特定的場合,人身自由已受到一定的限制,本人與外界根本無法聯(lián)系,更沒有能力在受到刑訊逼供時收集證據(jù)。而且一般情況下,審訊人員也不會互相指認他人有刑訊逼供行為。另外,“舉證責任倒置”作為一個法律原則,在我國的行政訴訟案件中普遍適用,而刑事訴訟法規(guī)定由公訴方負舉證責任的規(guī)定也并非絕對。在刑事訴訟中,基本上是公訴方承擔舉證責任,但具體的事實主張,還是誰主張,誰舉證。如重傷害案件中,被害人要對被害的事實向偵查機關(guān)主張,那么他就要說明其受傷的時間、地點、受傷的經(jīng)過以及具體的實施者,然后才能由偵查機關(guān)進行偵查。在刑訊逼供這個問題上,由于被害人是在特定的時間、特定的地點遭到有特定身份的人員進行的人身侵犯,如果由被害人舉證,其顯然處于不利境地,這就造成了實踐中認定刑訊逼供罪存在很大的困難。反過來,讓審訊人員舉證則比較方便,如果案件處于事實不清、證據(jù)不足的狀態(tài),審訊人員就得承擔對其不利的后果。

刑訊逼供罪適用“舉證責任倒置”原則,不僅可以有力打擊刑訊逼供的犯罪行為,而且可以使審訊人員為了避免受到指控而注意自己的行為,從而大大減少刑訊逼供現(xiàn)象的發(fā)生。

這些情況當庭反映出來后,律師不能不堅持原則,否則,就違背職業(yè)道德,就是對國家法治不負責任。多年來的司法實踐表明,關(guān)于刑訊逼供、證人出庭、證據(jù)展示等一系列相關(guān)問題,已經(jīng)明顯地影響到司法公正和刑事辯護的作用,但這些問題僅憑律師的努力是無法解決的。只有依靠立法上的明確規(guī)定才能得到解決。為此我們應當對這些問題深入研討,積累案例,為推動證據(jù)法盡快出臺創(chuàng)造條件。

目前,對證據(jù)立法的研討很熱烈,各方面都很關(guān)注,立法機關(guān)、律師界、學術(shù)界、司法界都寄希望在立法當中解決這些問題。從多次討論的情況來看,有以下幾個問題值得我們特別關(guān)注。

1.關(guān)于沉默權(quán)問題。可以說,沉默權(quán)制度是防止刑訊逼供的一個重要途徑。如果被告享有沉默權(quán),口供的作用就并不十分重要,自然會減少刑訊逼供的驅(qū)動力,這會從根本上削弱口供是證據(jù)之王的觀念。事實上,沉默權(quán)制度與坦白從寬的政策并不矛盾,因為保持沉默是一種權(quán)利而并非義務,所不同的只是抗拒并不從嚴。

2.關(guān)于明確控方對刑訊逼供的舉證責任問題。這是防止刑訊逼供的另一個途徑。在國外,關(guān)于刑訊逼供的舉證責任都是在控方,只要被告和律師提出了問題,控方要證明沒有刑訊逼供。為什么?因為你要被告舉證是不可能的,他處在特殊的環(huán)境中,無法舉證。在法庭上,我們經(jīng)常遇到這個問題,當被告提出有刑訊逼供問題時,控方就要被告舉證,多數(shù)情況下,法庭也無可奈何。所以,應當在立法中把刑訊逼供的舉證責任明確規(guī)定給控方。

3.關(guān)于偵查機關(guān)訊問被告時應有律師在場的問題。在國外,警察訊問時必須有律師在場,而律師會見時警察卻不在場,即使需要在場,也是只能看見而不能聽見談話。在我國目前卻恰恰相反。研討中對這個問題的呼聲也比較強烈,如能得以解決,對于防止刑訊逼供無疑具有重要作用。

4.關(guān)于證人出庭問題。這個問題非常重要。多年來,我們常常是依據(jù)不出庭證人的證言定罪,這種做法很不科學,因為背靠背的證言不能接受質(zhì)證,可靠性與準確性難以保證。“文革”期間憑一些外調(diào)材料整人,出現(xiàn)了一大批冤案,這種教訓很可以說明問題。國外的法庭上基本上拒絕證人證言,將證人證言統(tǒng)統(tǒng)視為傳聞證據(jù),要求證人必須出庭。因為不出庭證人證言的取證過程、具體背景很難說清楚,而證人一旦出庭作證,在質(zhì)證中就會暴露出問題。如果能解決證人出庭的問題,可能會防止很多錯案的發(fā)生。

5.關(guān)于庭前證據(jù)展示問題。關(guān)于證據(jù)展示問題已經(jīng)討論過多次,最高檢、司法部和全國律協(xié)都起草過初步方案。爭議的焦點主要有兩個:一個是關(guān)于展示的地點和方式;另一個是控辯雙方應否對等展示。檢察機關(guān)堅持對等展示,我們則堅持不能搞對等展示。理由有兩點:一是在訴訟原理上,不應當對等展示,因為在刑事訴訟當中,舉證責任在控方,不是辯方。在世界各國沒有一個國家是對等展示,都是控方向辯方無保留的展示,而辯方向控方只作有限的展示,例如被告不在現(xiàn)場的證據(jù),防衛(wèi)、避險的證據(jù),不足法定責任年齡的證據(jù)等,除法律列明的幾項證據(jù)辯方要向控方展示外,其他可以不予展示。這是國際上通行的原則。二是如果搞對等展示,律師會面臨一些新的陷阱。辯方的證人證言和一些相關(guān)證據(jù)向控方出示以后,控方客觀上有條件控制證人,也可能迫使證人改變證言,并可能以此而無端追究律師妨害作證罪的責任。我們應當推動這個制度盡快實施,但是原則問題必須堅持。

六、擺正控辯雙方關(guān)系,提倡高水平的辦案風格 找上海閔行好律師

在重大案件中,各種矛盾比較集中,敏感因素較多,律師辦案既要有原則性,又要有誠懇、克制的態(tài)度和自我保護的意識。律師不能放棄原則,但要盡量避免發(fā)生不必要的沖突。

在控辯雙方分歧較大的案件中,法庭辯論中很容易發(fā)生沖突,這不僅會影響到審判效果,而且有時候?qū)β蓭熞埠懿焕K裕谶@種案件中,更應當提倡采取一種平和、主動、充分的辯論風格,以理服人,防止情緒化的沖動。

隨著辯護制度的不斷成熟,法治建設的不斷發(fā)展,目前,我認為控辯雙方的關(guān)系應當走向正常化,即控辯雙方應當對抗,但這種對抗應當是理性的。所以,在辯護制度日益成熟的今天,我們應當努力尋求并推動控辯雙方的對抗關(guān)系走向理性化。可以說,這就是控辯雙方關(guān)系發(fā)展的第三個階段——理性化對抗的階段,也是走向正常化的階段。

與這種對抗關(guān)系相適應,我們的法庭審理活動就應當上升一個層次,我們的法庭辯論應當在一種平和、主動、充分的氣氛中進行。所謂平和、主動、充分,是指控辯雙方在辯論中態(tài)度平緩,沒有相互詆毀,沒有劍拔弩張的架勢;辯論時可以在寬松的氣氛中主動對話;發(fā)表觀點時可以充分表達不受干擾。事實上,只有在這種辯論的方式和氣氛中才能更充分地發(fā)揮控辯雙方的作用,才能為法庭作出公正判決提供客觀、真實的依據(jù)。可以說,近幾年來,實現(xiàn)這種目標的基礎(chǔ)已經(jīng)開始出現(xiàn),成功的嘗試也不乏其例。其中,我經(jīng)歷過的南京、北京、大連三個案子的開庭情況就非常典型。這三個案子都是涉及重罪與無罪的界限問題,有的一審已經(jīng)判了無期徒刑,而辯方都是做無罪辯護。但是法庭辯論雖然激烈卻沒有沖突,法庭氣氛理性而平和,以至于休庭后控辯審三方能夠主動走到一起相互致意并繼續(xù)誠懇地討論案情。這樣的法庭氣氛對公正審理非常有意義,至少可以為法庭的兼聽則明奠定一種基礎(chǔ)。當然,這種氣氛的實現(xiàn)需要三方配合,但我們律師有很大的主動權(quán),我們應當努力來爭取創(chuàng)造這樣的環(huán)境和氣氛。

| 上海無罪辯護律師解答:刑事案件中 | 第二百四十七條 刑訊逼供罪 |

| 第一百五十條 單位犯本節(jié)規(guī)定之罪 | |